Ein Nebelschleier verdunkelt den Himmel. Dicht in Dicht zieht sich das Grau durch die Landschaft. Nur einzelne, flinke Sonnenstrahlen zischen durch kleine Löcher in den Wolken. Alles ist düster und grau. Wie unpassend. Strahlender Sonnenschein wäre heute so viel passender. Passender nämlich, um über das Forschungsgebiet von Christopher Albert zu sprechen: Kernfusion. So wie es die Sonne tut. Und alle anderen Sterne im All.

Sauber, sicher und nachhaltig Energie gewinnen

Kernfusion soll, wenn es nach Wissenschafterinnen und Wissenschaftern auf diesem Gebiet geht, künftig sauberen, nachhaltigen und vor allem sicheren Strom erzeugen. Dabei unterscheiden sich zwei Forschungszweige: Die Fusion mittels magnetischem Einschluss und die Trägheitsfusion. Im Bereich der Trägheitsfusion vermeldeten US-amerikanische Forschende Ende 2022 einen wissenschaftlichen Durchbruch. In der zweiten wichtigen Strömung, der Fusion mittels magnetischem Einschluss, befinde man sich aber an einem sehr ähnlichen Punkt, erzählt der theoretische Plasmaphysiker Christopher Albert von der TU Graz: „Die internationale Forschungscommunity ist theoretisch ebenfalls so weit. Der Unterschied ist nur, dass wir für die bisher besten experimentellen Resultate ein Deuterium/Deuterium-Plasma - genutzt haben, und die Reaktion unter Zugabe von Tritium berechnet haben – es ergibt sich aber der gleiche Output, wie bei den Kollegen in den USA. Tatsächliche Deuterium-Tritium-Experimente mit magnetischem Einschluss waren schon in den 1990er-Jahren nah dran.“

Kernfusion – das steckt dahinter

Für die Kernfusion werden im Gegensatz zur Energiegewinnung mittels Kernspaltung, wie sie in herkömmlichen Atomkraftwerken angewendet wird, kein schweres und langsam zerfallendes Uran verwendet, sondern eine Mischung aus den leichten Wasserstoff-Isotopen Deuterium und Tritium. Sie werden unter hohem Energieaufwand zu Helium-4 fusioniert. Um die beiden sich eigentlich abstoßenden, weil jeweils positiv geladenen Atomkerne fusionieren zu können, wird das Ausgangsmaterial auf 100 bis 250 Millionen Grad Celsius erhitzt. Dabei wechselt das Material in den Plasmazustand – die Elektronen und der Atomkern trennen sich. Damit das Plasma stabil bleibt, wird es in ein Magnetfeld eingeschlossen. Bei jeder Berührung mit den Behälter-Wänden würde sich das Plasma sofort zu stark abkühlen. Ein Sicherheitsproblem wäre das aber nicht, denn im Gegensatz zur Kernspaltung, wo bei einem Problem die Reaktion unkontrollierbar würde, stoppt die Reaktion bei der Kernfusion einfach ab. „Wir haben das genau gegenteilige Problem: Es braucht enorme Energie, die Reaktion stabil zu halten“, erklärt Albert. Genau hier ist das derzeit größte Problem der Forschung: Wie kann die Fusionsreaktion selbsterhaltend werden? Also ohne die Zugabe von weiterer Energie aufrecht erhalten werden?

Tokamaks und Stellaratoren

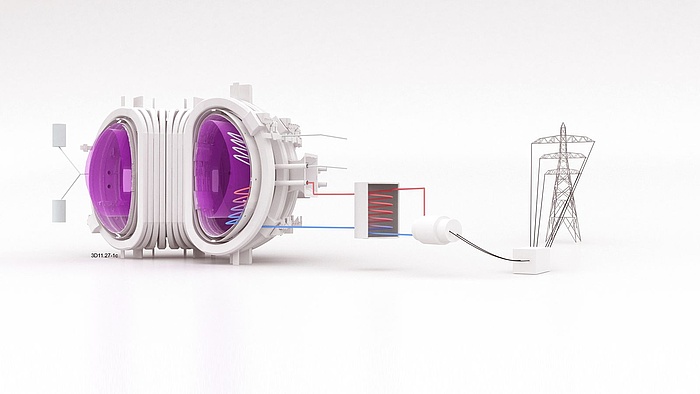

Das Magnetfeld, dass das Plasma einfängt, wird hauptsächlich in zwei unterschiedlich geformten Reaktoren erzeugt: Tokamaks und Stellaratoren.

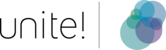

Tokamaks sind achsensymmetrisch und bilden einen geschlossenen, donutförmigen Kreis. An ihren Wänden fließt elektrischer Strom, die magnetischen Feldlinien verlaufen spiralförmig um den Ring.

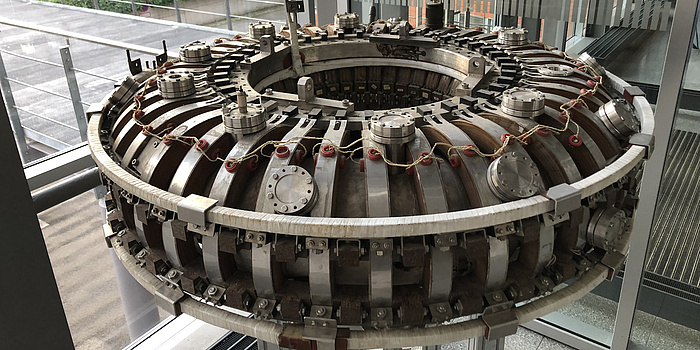

Stellaratoren sind nicht-achsensymetrisch und haben eine in sich verschraubte, sehr komplexe Form, die ebenfalls zu einem Ring geschlossen ist. Das Magnetfeld wird vollständig von stromdurchflossenen Spulen um den Ring erzeugt.

Der Forschungs-Beitrag der TU Graz

Diese Geometrien unterscheiden sich wesentlich voneinander und sind innerhalb der magnetischen Fusion zwei gänzlich unterschiedliche Forschungsrichtungen, die an der TU Graz aber vereint werden. „Hier haben wir unsere Nische gefunden“, verrät Christopher Albert. „An unserem Institut gab es historisch gesehen immer Expertinnen und Experten für Stellaratoren, die komplexere der beiden Formen. Wir konnten unser diesbezügliches Wissen nun auf Tokamaks übertragen und können Simulationen in beiden Geometrien durchführen.“ Die TU Graz ist über die Forschungsgruppe am Institut für Theoretische Physik – Computational Physics in die großen europäischen Projekte im Bereich Kernfusion involviert. Besonders betrifft das die Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik mit dem Tokamak ASDEX Upgrade und dem Stellarator Wendelstein 7-X. Der Tokamak ITER, der erstmals wesentliche Mengen an Fusionsenergie gewinnen soll, wird gerade in Südfrankreich gebaut – in wesentlich größerer Dimension und mit supraleitenden Magnetspulen. Wenn ITER erfolgreich betrieben wird, dann steht das Demonstrationskraftwerk DEMO zum Bau an. Dieses Kraftwerk soll dann erstmalig Strom aus Kernfusion ins Netz einspeichern.

Bis zu diesem Punkt ist aber von Forschungsseite noch viel zu tun. An der TU Graz hat man sich in einem der Projekte auf die Rotation des Plasmas im Reaktor spezialisiert und simuliert auf Basis der aus den Experimenten gewonnen Daten, wie es rotieren muss, um stabil zu bleiben.

Aber mit ausgefeilter Physik ist es nicht getan, wie Christopher Albert erklärt: „Es gibt sehr viele unterschiedliche Forschungsfragen, die noch beantwortet werden müssen. Etwa im Bereich der Wandmaterialien, für die heute Wolfram verwendet wird. Oder bei Supraleitern oder in der Steuerungstechnik. Neue Produktionstechniken des Additive Manufacturing wie 3D-Druck könnten den Bau komplexer Geometrien wesentlich einfacher und billiger machen. Es lohnt sich also für Forschende aus sehr unterschiedlichen Bereichen, sich die Fragestellungen anzusehen und eventuell eigene Projekte zu starten.“