In den 1960er Jahren erfuhr das alte geowissenschaftliche Konzept der

expanding Earth – der Idee, die Erde würde sich immer weiter ausbreiten und wachsen – eine Renaissance. Diese Theorie hat sich wissenschaftlich als rundweg falsch erwiesen; heute scheint unsere Erde tatsächlich immer kleiner zu werden. Sicher nicht im streng wissenschaftlichen Sinne, aber genau im Bereich Wissenschaft und Forschung wachsen globale Strukturen zusammen und kommen sich scheinbar fachfremde Kolleginnen und Kollegen näher.

Als Hochtemperatur-Geochemiker der Monash Universität im Australischen Melbourne scheint mein Fachgebiet – Vulkane und Laven – zunächst ebenso weit von den Karbonaten der Kolleginnen und Kollegen an der TU Graz entfernt wie Melbourne selbst. Doch der Eindruck täuscht.

Oliver Nebel (rechts) und Kollege Ronny Boch unterwegs auf Probennahme am Erzberg.

Moderne Geowissenschafterinnen und Geowissenschafter sind längst nicht mehr nur mit Hammer und Kompass im Gelände unterwegs. Sie brauchen heute ein solides Grundwissen in einer oder mehreren Fachdisziplinen, sind gleichzeitig Forschende, Lehrende, Mentorinnen und Mentoren und sollten in der Finanz- und PR-Welt versiert sein. Diese enormen Anforderungen sind alleine nicht mehr zu bewältigen.

Hier zeigt sich tatsächlich was moderne Geowissenschaft ist.

Vor allem aber werden die Methoden der Geowissenschaften immer hochauflösender, die Techniken immer komplizierter, die Nachweisgrenzen immer kleiner. Analytische Geochemie, Plasma-Massenspektrometrie im Besonderen, ist mein täglich Brot, sodass ich (sozusagen) sofort Feuer und Flamme war, meine Methodiken nach Graz zu tragen. Im Gegenzug war ich fasziniert von der breiten Forschung hier in Graz und dem was ich von meinen Grazer Kolleginnen und Kollegen lernen und mit nach Australien nehmen kann. Hier zeigt sich tatsächlich was moderne Geowissenschaft ist. Ronny Boch, Experte in Klimaforschung mit der Analyse von Tropfsteinen, arbeitet an Scaling (der "Verstopfung" von Rohren durch Kalke) ebenso wie an der Neotektonik des berühmten Erzberges. Karbonatexpertin Dorothee Hippler forscht nicht nur an der systematischen Bildung von Karbonaten, sondern auch weiter an ihrer Bedeutung für die Explosion des Lebens in der Erdgeschichte. Gruppenleiter Martin Dietzel simuliert und repliziert natürliche Karbonate in Laborexperimenten.

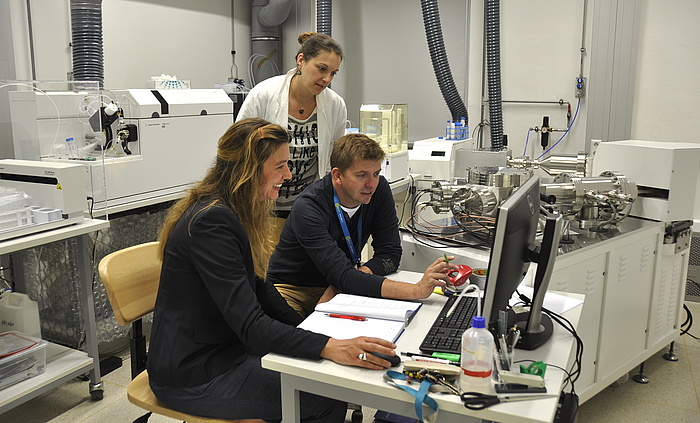

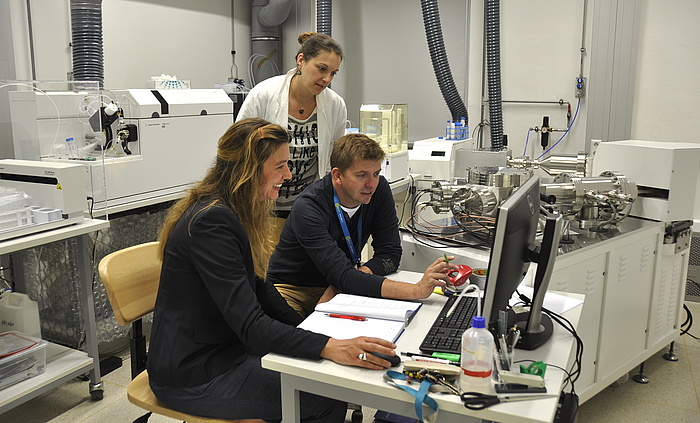

Der Massenspektrometer zur Isotopenanalyse von Gesteinen wird vor der Probenanalyse mit Kolleginnen Dorothee Hippler und Sylvia Perchthold getuned.

Durch meinen Gastaufenthalt an der TU Graz habe ich nicht nur neue Lernmethoden kennengelernt, sondern mich auch in ein spannendes Gebiet eingearbeitet, das sowohl angewandte wie auch fundamentale Aspekte der Geowissenschaften abdeckt: Karbonat- und Phosphatgenese in vielen Facetten und Varianten. Karbonate und Phosphate sind Klimareservoire der Erdgeschichte, bilden Knochen, Muschelskelette, und begleiten uns im täglichen Leben mit jedem Schluck Leitungswasser.

Wo Wissenschaft über Kontinente zusammenwächst, Expertisen ausgetauscht werden und so neue Grenzen erforscht werden, gehe ich hier einmal so weit zu sagen: Vielleicht ist es tatsächlich Zeit für die Shrinking Earth Theorie.

Dieser Austausch war und ist, aus meiner Sicht, auf fachlicher und persönlicher Ebene ein voller Erfolg. Ich habe mich von Anfang an willkommen gefühlt und wurde schnell in das Grazer Universitätsleben integriert, konnte Teil von beeindruckenden Forschungsvorhaben sein und werde hoffentlich auch ein wenig "Kultur à la

down under" hier lassen. Gute Wissenschafterinnen und Wissenschafter lernen niemals aus, und so denke ich, ich bin nun ein besserer geworden durch das was ich hier lernen konnte, und freue mich auf weitere Jahre fruchtbarer Zusammenarbeit zwischen Graz und Melbourne. Wo Wissenschaft über Kontinente zusammenwächst, Expertisen ausgetauscht werden und so neue Grenzen erforscht werden, gehe ich hier einmal so weit zu sagen: Vielleicht ist es tatsächlich Zeit für die

Shrinking Earth Theorie. Beweise haben wir allein hier in Graz genug gesammelt.