Vertiefen im Sommersemester 2025

Wahlmodul C4:

Leichtbau

Konzept und Leitung | Stefan Peters,

Andreas Trummer, David Gierlinger

Leichtbau steht für höchsteffiziente und somit äußerst materialsparsame Tragwerke. Die Vertiefung „Leichtbau“ bietet daher Gelegenheit, sich eingehend mit Entwurf und Konstruktion von Leichtbau- Tragwerken auseinander zu setzen. Dabei gilt es im Seminar zunächst relevante Beispiele zu sammeln, zu analysieren und zu besprechen. Die Recherche umfasst eine Analyse der Grundlagen und Randbedingungen der Tragwerkselemente sowie deren Fügung und Detailbildung. Die Übung beginnt mit einer experimentellen Studie zu Material und Leichtbau-Tragstrukturen anhand eines physischen Arbeitsmodells. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklung präziser Struktur- und Konstruktionslösungen ein, wobei besonderer Wert auf eine effiziente Tragwerksgestaltung und Detailentwicklung gelegt wird. Die Anwendung einer 3D-Statik-Software erlaubt zusätzlich eine globale Tragwerksbeurteilung. Die Ergebnisse sind einerseits ein physisches Tragwerksmodell mit zeichnerischer Darstellung und den wichtigsten statisch-konstruktiven Leitdetails.

In diesem Semester entwickeln Studierende Tragwerke für leichte, temporäre Verschattungsstrukturen für den Außenraum. In Kooperation mit der Stadt Graz wurden gezielt urbane Standorte mit erhöhten lokalen Oberflächentemperaturen identifiziert, um mittels Verschattungsmaßnahmen die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C5:

Life Cycle Assessment

Konzept und Leitung | Marcella Ruschi Mendes Saade, Carlos Enrique Caballero Guereca

Der Gebäude- und Bausektor ist für fast 40 % der weltweit erzeugten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das Verständnis, die Messung und die Vorhersage ihrer Umweltauswirkungen sind von größter Bedeutung. Dieser Kurs führt in das Konzept der Nachhaltigkeit von Gebäuden und der Ökobilanzierung ein und behandelt die Geschichte von Labels und Zertifizierungen, die verschiedenen Instrumente zur Messung der Nachhaltigkeit und die Herausforderungen in diesem Bereich. Der Inhalt zielt darauf ab, das kritische Denken von Designern zu fördern, um Labels zu interpretieren, Materialien, Komponenten und Lieferanten auszuwählen und über die Umweltverträglichkeit ihrer Entwürfe nachzudenken.

Aufbauend auf den Konzepten des nachhaltigen Bauens befasst sich dieser Kurs mit der Lebenszyklusanalyse (LCA) von Gebäuden und deckt die Schritte zur Durchführung einer LCA nach internationalen und europäischen Normen ab, nämlich (i) Definition von Ziel und Umfang, (ii) Bestandsanalyse (Datenbanken und Datenerfassung), (iii) Wirkungsanalyse (Klassifizierung und Charakterisierung) und (iv) Interpretation. Im praktischen Teil des Kurses sollen die Studierenden die Ökobilanz auf ein strukturelles System anwenden. Am Ende dieses Kurses werden die Studierenden in der Lage sein, den Lebenszyklusgedanken in ihre Entwürfe zu integrieren, die Nützlichkeit von Ökobilanzsoftware zu verstehen und ein besseres Verständnis der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu erlangen.

Im praktischen Teil des Kurses Ökobilanzierung II sollen die Studierenden durch die Durchführung einer Ökobilanzierung für ein strukturelles System die Berechnung von Ökobilanzen für ganze Gebäudesysteme und deren Komponenten beherrschen. Darüber hinaus sollen die Studierenden lernen, die Ergebnisse zu interpretieren und integrierte Planungsentscheidungen unter Berücksichtigung der Umweltauswirkungen zu treffen. Besonderes Augenmerk wird auf das globale Erwärmungspotenzial des Entwurfs gelegt, aber auch andere Umweltauswirkungskategorien werden behandelt.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C8: Architektur- und Kunstgeschichte

Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana

Konzept und Leitung | Anselm Wagner,

Julian Mändl

Die im Mittelalter entstandenen Stadtstaaten der Toskana zählen zu den Höhepunkten der europäischen Urbanistik. Mit ihrer kompakten Form aus bühnenartigen Plätzen und engen Straßen und ihrer dichten Funktionsmischung stellen sie das Gegenprogramm zur aufgelockerten autogerechten Stadt der Moderne dar. Ein historisches und ein theoretisches Seminar dienen als Vorbereitung für eine Exkursion nach Florenz, Lucca, Pisa, San Gimignano und Siena (4.–10. Mai). Als Ergebnis der Analysen sollen Strukturmodelle entstehen.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

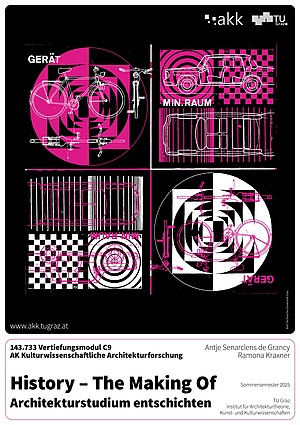

Wahlmodul C9: Kulturwissenschaftliche Architekturforschung

History – The Making Of. Architekturstudium entschichten

Konzept und Leitung | Antje Senarclens de Grancy,

Ramona Kraxner

Wie ist das Architekturstudium in Graz zu dem geworden, was es heute ist? Wie haben sich vermittelte Architekturbilder und Inhalte seit Beginn verändert? Ausgehend von heutigen Architektur-Studienplänen arbeiten wir uns in diesem Vertiefungsmodul Schicht für Schicht entlang der Geschichte des 20. Jahrhunderts vor. Ziel ist dabei die intensive Reflexion und Dokumentation des (Er-)Forschungsprozesses.

Bei der Recherche verwenden wir unterschiedlichste Methoden und untersuchen eine Vielzahl an Quellen: ob Vorlesungsverzeichnisse von 1900, Entwurfszeichnungen aus den 1930er-Jahren im Archiv, Lehr-Diapositive aus der NS-Zeit, Zeichensaalbücher und Interviews über die 1960/70er oder Informationen zur Situation weiblicher Studierenden. Dabei setzen wir uns mit den Entdeckungen und einzelnen Fundstücken kritisch auseinander und entwickeln aufbauend dazu stringente Erzählungen.

Zum Abschluss werden die Ergebnisse auf zweierlei Art dokumentiert: Der Recherche- und Erkenntnisprozess wird in Diagrammen visualisiert, und die Rechercheresultate zum Architekturstudium werden in Schreibworkshops in Texte gefasst.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

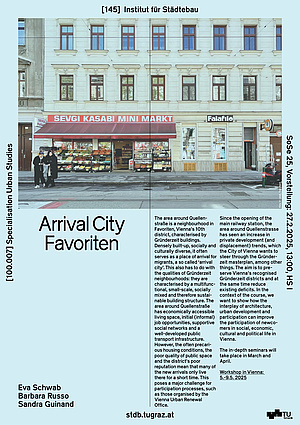

Wahlmodul C12: Angewandte Stadtforschung

Arrival City Favoriten

Konzept und Leitung | Eva Schwab,

Barbara Russo, Sandra Guinand

The area around Quellenstraße is a neighbourhood in Favoriten, Vienna's 10th district, characterised by Gründerzeit buildings. Densely built-up, socially and culturally diverse, it often serves as a place of arrival for migrants, a so called ‘arrival city’. This also has to do with the qualities of Gründerzeit neighbourhoods: they are characterised by a multifunctional, small-scale, socially mixed and therefore sustainable building structure. The area around Quellenstraße has economically accessible living space, initial (informal) job opportunities, supportive social networks and a well-developed public transport infrastructure. However, the often precarious housing conditions, the poor quality of public space and the district's poor reputation mean that many of the new arrivals only live there for a short time. This poses a major challenge for participation processes, such as those organised by the Vienna Urban Renewal Office.

Since the opening of the main railway station, the area around Quellenstrasse has seen an increase in private development (and displacement) trends, which the City of Vienna wants to steer through the Gründerzeit masterplan, among other things. The aim is to preserve Vienna's recognised Gründerzeit districts and at the same time reduce existing deficits. In the context of the course, we want to show how the interplay of architecture, urban development and participation can improve the participation of newcomers in social, economic, cultural and political life in Vienna.

The in-depth seminars will take place in March and April.

Workshop in Vienna: 5.-9.5. 2025

Link zur Anmeldung

Link zur Lehrveranstaltung

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C13: Geschichte und Theorie der Siedlungsentwicklung

Gründerzeit revisited!

Konzept und Leitung | Aglaée Degros,

Karina Brünner, Anselm Wagner

Die Gründerzeit war eine prägende Epoche für europäische Städte und führte zu einer rasanten Urbanisierung. Die meisten Stadtteile von Graz, die wir heute als historisch gewachsen wahrnehmen, entstanden zwischen 1850 und 1914. In dieser Phase erlebte Graz, wie auch viele andere europäische Städte, eine schnelle Expansion, getrieben durch Industrialisierung, Bevölkerungswachstum und neue städtebauliche Leitbilder. Das charakteristische Bild der Gründerzeitstadt mit ihren geschlossenen Blockrandstrukturen, großzügigen Boulevards und repräsentativen Zinshäusern prägt bis heute das Stadtbild.

In diesem Seminar setzen wir uns mit den städtebaulichen Prinzipien der Gründerzeit auseinander und fragen, welche dieser Konzepte auch für die Stadtentwicklung des 21. Jahrhunderts von Bedeutung sein können. Gerade im Zeitalter von Urbanisierung und Klimawandel lohnt es sich, die Qualitäten der Gründerzeitstadt neu zu bewerten: die Mischung aus Dichte und Durchgrünung, die straßenbegleitenden Blockstrukturen mit ruhigen Innenhöfen oder die Vielfalt an Nutzungen innerhalb der Quartiere.

Wir werden diese Prinzipien kritisch analysieren und auf ihre Zukunftsfähigkeit hin untersuchen. Als Testfeld dient uns die Smart City Graz, ein Stadtentwicklungsgebiet im Westen von Graz, in dem historische Erkenntnisse mit modernen Anforderungen verknüpft werden. Durch Literaturstudien, Stadtanalysen und Begehungen sollen tragfähige Konzepte für die urbane Zukunft abgeleitet und experimentell erprobt werden.

Link zur Anmeldung

Link zur Lehrveranstaltung

Link zur Institutsseite

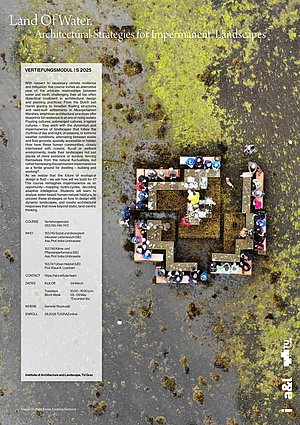

Wahlmodul C14: Urban Habitat – Designing the Ecological Turn

Land Of Water. Architectural Strategies for Impermanent Landscapes

Konzept und Leitung | Klaus K. Loenhart,

Indre Umbrasaite

Im Hinblick auf die notwendige Klimaresilienz und den Klimawandel lädt dieser Kurs zu einer alternativen Sichtweise auf die komplexen Beziehungen zwischen Wasser und Land ein und stellt deren allzu oft dialektische Behandlung in der architektonischen und planerischen Praxis in Frage. Von holländischen Salzwiesen über venezianische schwimmende Strukturen bis hin zu schilfgedeckten Siedlungen in den Sümpfen Mesopotamiens bieten amphibische architektonische Praktiken Entwürfe für Widerstandsfähigkeit in einer Ära des steigenden Wassers.

Schwimmende Kulturen, untergetauchte Kulturen, bewässerte Kulturen – sie arbeiten mit der Dynamik und der Unbeständigkeit von Landschaften, die dem Rhythmus von Tag und Nacht, den Jahreszeiten oder extremen Wetterbedingungen folgen und zwischen festen und fließenden Böden wechseln, die räumlich zugänglich oder verborgen sind.

Wie haben diese menschlichen Gemeinschaften, die eng mit Küsten-, Fluss- oder Sumpfgebieten verflochten sind, ihre Landschaften nicht nur zu Orten der bloßen Existenz oder des Überlebens gemacht, indem sie sich vor den natürlichen Schwankungen geschützt haben, sondern vielmehr diese permanente Unbeständigkeit als fruchtbaren Boden zum Leben – Wohnen, Bauen und Arbeiten genutzt?

In der Erkenntnis, dass die Zukunft des ökologischen Designs fließend ist, fragen wir uns, wie wir für sie bauen werden. In diesem Kurs wird Unbeständigkeit als Chance gesehen: Wasserkreisläufe kartieren, adaptive Intelligenz entschlüsseln. Die StudentInnen werden lernen, wasserbasierte Mensch-Natur-Lebensräume zu analysieren, um diese Strategien für die Gestaltung dynamischer Landschaften aufzudecken und architektonische Antworten zu schaffen, die über statisches, landzentriertes Denken hinausgehen.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C18: Raumgestaltung

Der Rennstall. Die Konstruktion eines Fahrzeugs als Prototyp des Architektonischen

Konzept und Leitung | Rainer Eberl,

Franziska Hederer, Alex Lehnerer

Konstruieren – produzieren – fahren

Wir entwickeln und fertigen eine stabile, robuste Struktur und ein leichtes, aerodynamisches Chassis. Die sich selbst tragende Konstruktion, deren Bauform elementar gedacht werden kann, wird mit Holzwerkstoffen ausgeführt. Wir konstruieren mit pragmatischen Überlegungen aber konstruktiver Logik die Radaufhängung, ein funktionierendes Lenksystem, eine effiziente Bremsmöglichkeit sowie die ergonomisch beste Sitzposition für den Piloten. Faktoren wie Gewicht, Dimensionen, Höhen und Größen sowie Stabilität sind dabei wichtige Qualitätskriterien für den Einsatz.

Die notwendige, erwünschte Geschwindigkeit der Wagen erreicht man durch eine ausgewogene Proportionierung, eine innere Ordnung und ein ausdrucksvolles Zusammenspiel aller Teile sowie eine von Leichtigkeit geprägte Konstruktion. Unsere gestalterischen Fähigkeiten und ein erfinderisches Denken werden uns bei der Umsetzung der Aufgabe begleiten.

Nachhaltigkeit, Klimawandel, ökologischer Fußabdruck, grüner Strom alles Schlagwörter der jetzigen Zeit, wir respektieren das und beschleunigen, mit unserem antriebslosen Gefährt auf einer abschüssigen Strecke durch die Hangabtriebskraft, ohne Emissionen.

Die erdachte und gebaute Konstruktion wird im Zuge eines Wettbewerbs auf Funktion und Haltbarkeit auf der Teststrecke getestet.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C20: Art-Based Investigation

Tools for Infrastructural Critique: Incisions. Flows. Delays. Folds. Blockages.

Konzept und Leitung | Rose-Anne Gush

‘Broken infrastructure is loquacious.’ - Marina Vishmidt

How do art and architecture relate to infrastructure? In its common meaning infrastructure denotes large scale constructions such as power grids, server farms, bridges, highways, dams and mines. It is often, ‘critical’ or ‘broken’. But infrastructure also refers to smaller scale feminist infrastructures of care and ecology, to the function of making something ‘operational’, of moving one thing or idea from one place to another, and of language itself.

This semester’s Art-Based Investigation takes Marina Vishmidt’s concept of ‘infrastructural critique’ as its starting point to consider artistic research, methodologies and tools, to develop practices of artistic production and exhibiting. In Vishmidt’s conception, infrastructural critique develops beyond institutional critique – seen in works by Michael Asher and Andrea Fraser – to examine the hidden infrastructures sustaining institutions more broadly. Focusing on how artistic practices critique and reimagine the systems underpinning contemporary life, the course begins with the theoretical foundations of institutional critique before shifting to infrastructural investigations such as Cameron Rowland’s work on histories of racial capitalism and Timothy Mitchell’s theorization of infrastructure’s temporal and spatial dimensions.

Through close readings of texts by Vishmidt, Mitchell, Fraser, Rowland and Ruth Wilson Gilmore, alongside analyses of artworks, students will investigate what infrastructure ‘makes possible’. Tools for Infrastructural Critique examines how artists and architects use gestures like incision, flow, fold, delay and blockage to reveal and disrupt these systems. Case studies, from tenant struggles in New York, to China’s Belt and Road Initiative, explore how infrastructure is represented, contested, and rethought in art and architecture, thus, students will develop their own artistic strategies for investigating, critiquing and transforming infrastructural systems.

Link zur Anmeldung

Link zur Lehrveranstaltung

Link zur Institutsseite

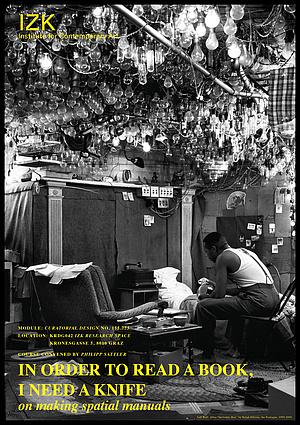

Wahlmodul C23: Curatorial Design

In Order to Read a Book, I Need a Knife. On Making Spatial Manuals

Konzept und Leitung | Philipp Sattler

“Warning: Ideas can be hazardous! Handle with care.”

– Helen Frichot, How to Make Yourself a Feminist Design Power Tool, 2016:17.

Architectural projects usually begin with a brief. Within given parameters and norms, architects respond to a set of demands and problems to be solved spatially. What happens if this is not the case? What if we could or need to start differently? How do you begin to think about space without a brief or task?

This semester's specialisation module, Curatorial Design, titled “In Order to Read a Book, I Need a Knife. On Making Spatial Manuals,” will rethink the project of design as the production of knowledge around questions of space and how this can be made a public matter. Without a brief or site to start, students will take stock of the methods and materials already available to them. By learning from feminist, intersectional, and liberatory practices, each student or group of students will slowly build a critical position towards their own practice and what matters to them.

With writing, reading, practical exercises, a series of workshops, and the use and expansion of their diverse skills, students will formulate and collect a spatial manual of their practice. To test these manuals, students will develop public projects in the city of Graz that respond to them.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C25: Building Energy Performance

Sustainable Food and Architecture

Konzept und Leitung | Brian Cody,

Markus Bartaky

Every day we make decisions regarding what we eat. These lead to far-reaching consequences for our health, our budget, and the health of the planet we and future generations will live on. How shall we feed the city of the future? To begin to answer this question, we will start by constructing a tool which will allow us to analyze our diet in a typical week and predict the effects on ecological, economical, and social sustainability. Then we will delve into production, transportation, and consumption aspects in more detail. Where do the ingredients come from? Where are the food products we consume produced and how? Where do we consume our food? And where does the food wasted go to? What is the role of architecture in these processes of production and consumption? This can range from simple farm sheds and market stalls to high-tech factories and farms and luxury restaurants. Which diets are more sustainable, more healthy, more affordable? What can architecture contribute to the topic of Sustainable Food?

Link zur Anmeldung

Link zur Lehrveranstaltung

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C26: Energy Design

Sustainable Culture and Architecture

Konzept und Leitung | Brian Cody,

Isik Ülkün Neusser, Chengbin Xu

Cultural activities have a significant carbon footprint in our society (cite figures, approximately 5 % of whole). Unfortunately, only a small minority of the people in our societies can benefit from and contribute to them. As the global population increases by 2 billion people within the next 25 years and we strive to ensure that an ever-increasing proportion of society can benefit and contribute to these cultural activities, the global footprint attributable to culture will experience a dramatic increase. This raises questions for the role of architecture in sustainable culture. What will buildings housing cultural activities such as museums, art galleries, performing arts look like in the future? Do we expect new building types to house new cultural activities? What will we do with our traditional opera houses, theatres and museums? What is the role of digital media and virtual environments? What is the role of climate and cultural background and what are the impacts of globalization and conflict? What can architecture contribute to the topic of Sustainable Culture?

Link zur Anmeldung

Link zur Lehrveranstaltung

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C30: Generative Methoden und Digitale Fabrikation

Large Scale Algorithmic Structures

Konzept und Leitung | Urs Hirschberg,

Milena Stavrić

This advanced module explores the increasing impact of digital fabrication and mass customization on architectural design and creative possibilities. Students study parametric and generative design methods, connecting theory with hands-on rapid prototyping. Through a project-based approach, they develop and realize a large-scale algorithmic structure, investigating the interplay of digital design, fabrication techniques, and the dynamic qualities of the structures. The course emphasizes both the technical aspects of digital fabrication and the conceptual and aesthetic considerations of creating impactful installations. Iterative design processes, prototyping, and experimentation are central to the learning experience. The final project demonstrates students‘ ability to integrate algorithmic thinking, digital fabrication skills, and design principles into a cohesive and compelling architectural expression.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite