“WAS MICH IMMER INTERESSIERT HAT,

IST DER ALLTAG, DAS NICHT-BESONDERE.”

Matthias Castorph (MC) im Gespräch mit Daniel Gethmann (GAM)

GAM: Als neu berufener Professor an der TU Graz und entwerfender Architekt: Wie würdest du deinen Werdegang vom Studium ins Berufsleben beschreiben?

MC: Ich glaube, bis heute eigentlich zweigleisig. Das eine war, dass ich schon im Studium als Studienassistent am Lehrstuhl für Gestaltung und Darstellung den Wunsch hatte, auch zu lehren. Nach dem Diplom hatte ich das Glück, dass Andreas Hild, als er Gastprofessor in Kaiserslautern war, mich von diesem Lehrstuhl an der TU München bereits kannte und mich als Assistent mit nach Kaiserslautern genommen hat. Das andere ist, dass es mich immer schon interessiert hat, Dinge zu tun oder zu machen, und nicht nur zu lehren, denn man sollte ja auch nur das lehren, was man zumindest ansatzweise schon selbst gemacht hat. So ergab sich parallel zur Universität mein erstes Büro und später bin ich in ein bestehendes Büro als Partner eingestiegen. Wenn man in ein Büro reinwächst, das schon einige Jahre weiter ist, kann man zu größeren Projekten beitragen, die man aus dem Stand erstmal nicht erreichen kann. Nach dem Intermezzo mit Andreas Hild an der Uni in Kaiserslautern, das mich fast wie ein Postgraduiertenstudium geprägt hat, hatte ich mich noch entschlossen, die Qualifikation als Regierungsbaumeister anzustreben. Denn wir haben im Studium viel zu wenig gelernt über die Macht des Faktischen, über die Bedingungen von Bauen oder Architektur.

GAM: Worin besteht die Qualifikation eines Regierungsbaumeisters?

MC: Es geht formal darum, den Vorbereitungsdienst für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst zu machen. Er besteht aus dem Referendariat, der Mitarbeit in Bauämtern und Behörden, einem Aufbaustudium und Kursen und endet mit der zweiten Staatsprüfung. Man darf sich dann als Berufsbezeichnung „Regierungsbaumeister“ nennen. Normalerweise gehen fast 100 Prozent der Absolvent*innen in die staatlichen Bauabteilungen und Planungsämter.

GAM: Nach diesem Einblick in die Verwaltungspraxis der Planung bewegst du dich heute in der Praxis zwischen Gebäudeentwurf und städtebaulichem Kontext. Ist diese Perspektive auch durch die universitäre Forschung geprägt worden oder durch das Büro?

MC: Ich glaube durch beides, denn das eine geht für mich nicht ohne das andere. Architektur machen, über Architektur nachdenken und Architektur lehren, sind verwandt, aber dennoch drei verschiedene Dinge. Nachdem ich meine Dissertation relativ zügig abgeschlossen habe, den Ausflug in die Verwaltung hinter mir hatte, dachte ich, jetzt will ich wieder zurück an die Uni. Und dann kam der Moment, dass in Deutschland die Juniorprofessuren erfunden wurden. Da war ich einer der ersten, die sich auf eine Stelle bewerben durften und hatte da die Möglichkeit, das allgemeine Thema meiner Dissertation sechs Jahre lang intensiv weiterzuentwickeln. Das Lehr- und Forschungsgebiet hieß damals „bauteilorientierte Entwurfsprozesse“, und ich habe mich dabei mit unterschiedlichen Fragen beschäftigt: Wie funktioniert eine Bauteillogik im Entwurf? Was bedeutet dies für die Fügung oder auch für Typologien? Bei diesen Beschäftigungen stellte sich dann die Frage nach dem Kontext, nach dem Verhältnis der Architektur zur Stadt und das mündete dann letztendlich in eine Vertretungsprofessur für Stadtbaukunst, die damals zu besetzen war.

GAM: Deine Dissertation hast Du 1999 abgeschlossen, sie trägt den wunderbaren Titel: „Gebäudetypologie als Basis für Qualifizierungssysteme“ und handelt unter anderem von Waschbeton und typologischen Fragen.

MC: (lacht) Der Untertitel geht noch viel länger. Er heißt: „Grundlagen einer Theorie zu Gattungen und Typen, entwickelt anhand systematischer Untersuchungen von industriell gefertigten Waschbeton-Minimal-Baukörpern als Verwahrräume für Entsorgungsgüter in der Bundesrepublik Deutschland 1998/99“.

GAM: Deshalb verwendet die Universitätsbibliothek der TU München für das Buch auch das Schlagwort „Mülltonne“.

MC: Ja, was mich neben der abstrakten Typologieforschung gleichzeitig interessiert hat, ist der Alltag, das Nicht-Besondere, das Infraordinäre im Gegensatz zum Extraordinären. Meine Hypothese war, dass es möglich ist, die meisten typologischen Fragen nach der Kant´schen Unterscheidung zwischen dem Erkenntnisurteil und dem ästhetischen Urteil in den Bereich des Erkenntnisurteils zu schieben. Dazu gab es dann die Überlegung, einen Modellversuch zu machen. Ähnlich wie Biolog*innen an relativ einfachen Organismen forschen, habe ich Waschbeton-Mülltonnenhäuschen untersucht und nicht gotische Kathedralen oder französische Schlösser. Denn das Gute an den Waschbeton-Mülltonnenhäuschen ist, dass sie für die Forschung eine abgeschlossene Population bilden, die man nach allen immanenten Kriterien untersuchen konnte. Aber eigentlich ging es mir in der Dissertation um den Begriff des „fluktuierenden Typus“. Dabei werden die Objekte mit ihren Eigenschaften in einer Datenbank wertfrei gesammelt und der jeweilige Typus entsteht erst im Moment der Abfrage, also nur durch die Eigenschaften, die er selbst hat. Ich konnte das damals bei Ludger Hovestadt und bei Bernd Meyerspeer machen und danach waren die sechs Jahre Juniorprofessur genau das, wo ich auf dieser Basis daran weiter forschen konnte.

GAM: Jetzt hast du von deinem eigentlichen Interesse am Infraordinären gesprochen, du verwendest in einer anderen Publikation auch den Begriff „Normalbauten“ oder „Normalstadt“. Wie unterscheiden sich diese Begriffe von dem Gewöhnlichen, oder dem, was nicht auffällt und niemandem Fragen zu stellen scheint?

MC: Das Problem ist, dass der Begriff des Normalen, den ich sehr lange benutzt habe, jetzt mit Corona nicht mehr funktioniert, mit dem nun inflationär gebrauchten „neuen Normal“. Vorher waren die Begriffe „Normalstadt“ oder die „Normalsituation“ für mich eigentlich wahnsinnig schön, als ich seinerzeit mit dem Soziologen Julian Müller das Büchlein Veduten der Normalstadt gemacht habe. Das Prinzip ist vergleichbar mit der Denkweise von Philippe Garniers Über die Lauheit, wo er schreibt, dass zwischen den Höhepunkten, also zwischen heiß und kalt, immer in der Mitte die Lauheit liegt, die eigentlich ideale Temperatur des Lebens. Was mich daran interessiert, ist dabei nicht der Durchschnitt, sondern diese mittlere Amplitude. Das heißt, die Normalität, oder das Alltägliche, oder wie man es nennen will, ist das, wie Stadt und Architektur eigentlich stattfinden. Stadt braucht zum Beispiel ebenso die nicht so guten Orte, wie die ganz phantastischen, genauso wie die Architektur. Auf der einen Seite ist die Vorstellung, dass man als Architekt*in eine ideale Welt herstellen könnte bzw. sollte, einfach illusorisch, weil die Jagd nach konkreten Idealen eigentlich immer zu Katastrophen führt. Auf der anderen Seite wurde aus meiner Sicht sehr selten oder fast nie versucht, sich für das Nichtideale und in der Folge eben auch für das Uninteressante zu interessieren, das nahe am Normalen liegt. Und wenn es dann um Stadt geht, wäre da das „Normalstadtideal“, das ich weiter untersuchen möchte.

GAM: Das ist ja eigentlich die Entdeckung des Seewegs in den Alltag, nicht? Wie kann ich den Alltag tatsächlich als etwas Infraordinäres und gleichzeitig etwas Spannendes wahrnehmen?

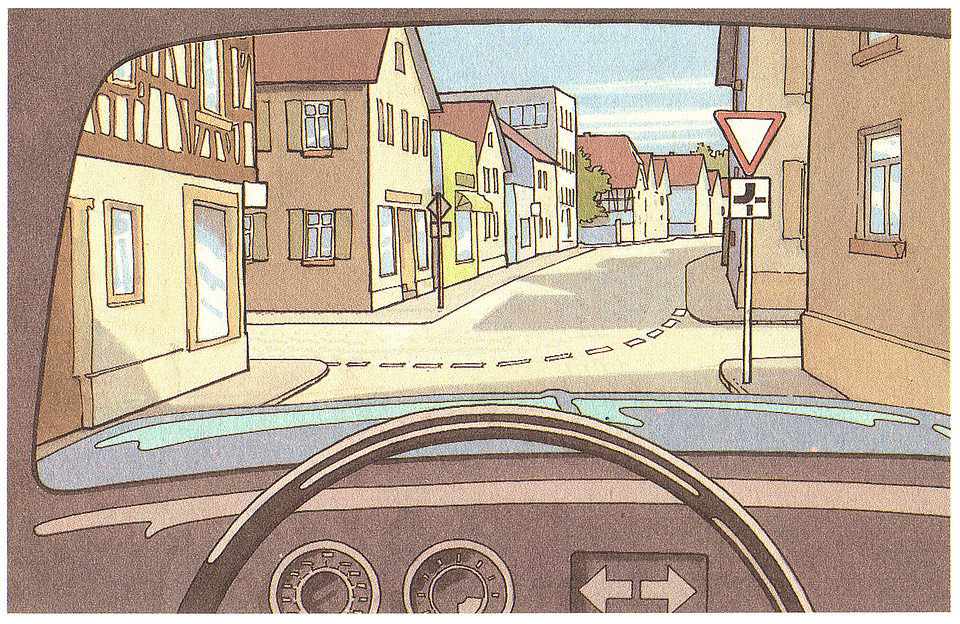

MC: Und wie kann ich mit dem auch arbeiten? Dazu haben wir dieses Format vor einigen Jahren für die Studierenden ins Leben gerufen, das ich „Site Repair“ genannt habe. Es ist eine Entwurfsstrategie, bei der man gemeinsam mit Studierenden an realen Fragestellungen, Situationen und Grundstücken arbeitet und versucht, „Reparaturen“ vorzunehmen. Auch hier ist es ein Ansatz, der sich mit dem Scheitern von Idealen im Alltag beschäftigt. Denn Architekt*innen formulieren in ihren Entwürfen zumeist das „Schöne“, „Innovative“ und „Perfekte“ als ideales Ziel und Anspruch und hoffen so, die Mangelerscheinungen des Alltags heilen zu können. Jedoch scheinen bei dieser Entwurfsstrategie die realen Orte nicht immer zu gewinnen, da nun häufig die vorher bereits vorhandenen Unzulänglichkeiten offensichtlich werden. Im Übertragenen wäre dies mit der Situation vergleichbar, wenn man z.B. einem(r) Normalbürger*in ein „Topmodel“ zu Seite stellen würde. Bei „Site Repair“ wollen wir daher dieses übliche Entwurfsverfahren überdenken und in Workshops experimentell untersuchen, ob und wie es möglich ist, einen „idealen“ Eingriff zu formulieren, der eine reale Situation insgesamt positiv verändert. Es ist ein Vorgehen, welches das Normale als Ideal beansprucht und sich – ohne dabei den Anspruch an Qualitäten aufzugeben – auf den alltäglichen Kontext und seine Erscheinungen bewusst einlässt. Dabei wird versucht, aus der Realität des Alltags, die dafür notwendigen Potenziale zu isolieren, als Referenzen und Analogien zu benennen und sie im Entwurf zu verwenden und zu verwandeln. Dazu sollte der Eingriff möglichst „minimalinvasiv“ sein und trotzdem die Substanz so wandeln, dass ein vorhandenes Defizit, sei es funktional und/oder formal, spannungsfrei behoben wird. „Site Repair“ versteht sich also als architektonischer Vorgang, bei dem ähnlich einem Zahnarzt oder einem traditionellen plastischen Chirurgen operiert wird, wenn z.B. eine Zahnlücke mit einem Implantat geschlossen wird oder durch passende Eingriffe wieder eine menschliche Erscheinung entsteht – passend zum „gewachsenen“ Kontext. Ob dabei ein kleines Einzelstück, z.B. als „Zahnersatz“ eingefügt wird oder mittels einer Affirmationsstrategie eine Umwertung der realen Umgebung stattfindet, bleibt dabei abhängig vom konkreten Ort, der vorgefundenen Situation und dem individuellen Ansatz der Entwerfenden.

GAM: Du bist letztes Jahr an der TU Kaiserslautern auf die Professur für Stadtbaukunst und Entwerfen berufen worden und jetzt an der TU Graz an das Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege. Welches werden die Schwerpunkte deiner Arbeit an der TU Graz sein, im Hinblick auf Entwerfen im Bestand?

MC: Mich interessiert hier – und das gefällt mir an der Benennung des Instituts – das „Entwerfen“ im Bestand. Alle reden immer von Bauen im Bestand, aber ich finde, das Bauen kommt erst zum Schluss. Erstmal käme das Nachdenken, dann käme das Entwerfen und dann vielleicht das Bauen. Entwerfen im Bestand heißt für mich aber auch: Entwerfen unter der Macht der Bedingungen. Wenn man sich das wieder als ein Modell vorstellt: Außen liegen die Bedingungen und die sind ökonomisch, ökologisch, gesellschaftlich, historisch, usw., also alles, was auf uns einwirkt, wenn wir entwerfen. Dazu gehört natürlich auch das gebaute Erbe, die gebaute Umwelt. Wenn ich im Rahmen dieser Bedingungen mit den Studierenden entwerfe, habe ich ein starkes Bezugssystem, nämlich den Bestand. Unter dessen Einwirkung entstehen im Entwurf und im Bauen wieder neue Dinge, auf die ich mich dann wieder im Entwurf beziehen kann. Das funktioniert am besten, wenn man erstmal alles vorurteilsfrei anschaut, aufnimmt und dann individuell und rational damit arbeitet. Was wir tun wollen, ist, wenn wir eine Situation vorfinden, sie lesen zu lernen, zu fragen, was erzählt mir der Ort? Das ist der erste Schritt, wie gehe ich mit Geschichte(n) um, und der andere ist, welche Mittel und Werkzeuge habe ich, um dann eine Aussage zu treffen. Denn jeder Entwurf trifft letztendlich eine Aussage, weil er aus einem Entscheidungsprozess besteht. Das macht für mich dieses Entwerfen im Bestand aus, und es hat mich sehr fasziniert, dass man das hier anscheinend machen kann und soll – und über die Organisation der Institute auch große wissenschaftliche und didaktische Freiheit hat.

GAM: Welche Rolle spielen die anderen Institute?

MC: Es geht darum, Kooperationen mit den anderen einzugehen, die ihren Input zu den Bedingungen eines Entwurfsprozesses interdisziplinär beitragen können, wie die Forscher*innen aus der Technik oder der Architekturtheorie, der Geschichte, der Soziologie oder auch aus ganz anderen Fachbereichen.

GAM: Wie soll die weitere Lehre am Institut aussehen?

MC: Ich werde unter dem bisherigen Titel „Architekturgeschichte der Moderne und der Gegenwart“ Vorlesungen halten. Was ich aber dabei machen möchte, ist eine Entwurfsgeschichte der Gegenwart und eine Entwurfsgeschichte der Vergangenheit zu verknüpfen. Dazu werde ich Objekte aus unterschiedlichen Zeiten zusammennehmen und den Studierenden das, was entwurflich und abstrahiert dahinter liegt, erläutern, so dass deutlich wird, dass z.B. das Parthenon, die Nationalgalerie oder auch das Seagram Building beispielsweise zum Thema des Rasters und der Eckproblematik erstaunlich nah beieinanderliegen. Bestenfalls wird dann klar, warum es Sinn macht, sich mit Begeisterung auch alte Sachen anzuschauen und den Hintergründen nachzuspüren. Meine Hoffnung ist, dass man so die Architekturgeschichte weniger als eine Personengeschichte betrachtet und vielmehr einen Kanon an Gebäuden oder Entwürfen vorstellt, an denen man bestimmte Fragestellungen sieht, die immer wieder beim Entwerfen aufkommen und darin erkennen kann, dass es offensichtlich zeitlose Möglichkeiten, Werkzeuge und Entwurfstechniken gibt, um sich diesen Fragen zu stellen.

GAM: Du hast einmal darüber gesprochen, dass du dieses Zurückschauen auf die Entwurfs- und Planungsgeschichte auch für forschungsrelevant hältst und du der Meinung bist, dass es durchaus Sinn macht, Werke neu zu editieren. Du hast ja Cornelius Gurlitts Handbuch des Städtebaus herausgegeben, du arbeitest gegenwärtig zu Theodor Fischer, Carl Henrici hast du ebenfalls neu herausgegeben; das sind Architekten der Zeit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die für dich eine gewisse Aussagequalität besitzen. Sind das laufende Vorhaben, die du nach Graz mitbringst?

MC: Ich glaube, man bringt ja immer Dinge mit, die man hat, ob man will oder nicht. Aber es ist schon so, dass es auch darum geht, ein paar Dinge abzuschließen, was uns hoffentlich im nächsten Frühjahr mit einem Symposium an der TU Graz über Theodor Fischer und der Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Ausgabe der „6 Vorträge zur Stadtbaukunst“ einen Schritt weiterbringen wird. Das Großartige bei Fischer ist, dass man in seinen „6 Vorträgen zur Stadtbaukunst“ auf ca. 90 Seiten zu fast allen Themen der Stadtbaukunst, also wie Stadtbau und Baukunst zusammengehören, einen extrem klugen Einstieg bekommen kann. Und zu dieser Beschäftigung zählen dann auch Camillo Sitte und Karl Henrici, die mit Fischer eine Reihe bilden, auch wenn die beiden letzteren etwas in Vergessenheit geraten waren. Uns interessieren ihre zeitlosen Entwurfswerkzeuge und Entwurfsregler und ein paar Aspekte mehr, die man einmal wieder zur Diskussion stellen sollte. Bei Gurlitt ist das Interessante, dass er um kurz vor 1920 versuchte, auch bedingt durch das Wissen, dass er von der Moderne überrollt würde, nochmal das gesamte Wissen des 19. Jahrhunderts zur Stadtbaukunst zusammenfasste, weil er wohl vermutete, dass bald danach keiner mehr darüber sprechen würde. Was ich beobachtet habe, ist ja der Verlust eines architektonischen Grundlagenwissens im 20. Jahrhundert, verursacht auch von Architekten wie Gropius oder Le Corbusier, die behaupteten, dass man es nicht mehr bräuchte, obwohl sie es selbst noch exzessiv gelernt hatten. Im eigenen Büro habe ich festgestellt, dass mich beim Entwurf zeitgenössischer Architekturen dieses „alte“ Wissen sehr inspiriert. Und ich glaube, dass man beim Blick nach vorne unbedingt auch zurückblicken sollte. Das klingt heute vielleicht paradox und für andere absurd, weil ich mich auch mit den vergessenen Erkenntnissen der Jahrhundertwende für moderne Entwürfe beschäftige.

GAM: Das klingt gar nicht absurd, ganz und gar nicht. Noch einmal zurück zu deiner Beschäftigung mit dem Alltag oder der Normalität in der Architektur. Geht daraus auch ein Forschungsthema hervor?

MC: Wenn ich mich mit Bestand auseinandersetze, finde ich Themen wie den Stadtrand, die Shoppingcity und so weiter genauso interessant wie das Weltkulturerbe Altstadt. Und ich möchte auch gerne zu Bestandsgebäuden des 20. Jahrhunderts arbeiten, die es jetzt schon nicht mehr gibt oder die es demnächst nicht mehr geben wird. Da geht es dann auch darum, dass man Alltagsgebäude und Typen anschaut wie z.B. die Videothek, das Internetcafé, den Sex-Shop, das Bahnhofskino, die sind ja schon weg, oder vermutlich auch demnächst die Tankstelle in ihrer heutigen Form. Ganz viele dieser Alltagstypen verschwinden und sind meist nur sehr schlank dokumentiert. Das ist auch ein Problem des Denkmalschutzes, denn schließlich wird dann nur noch das letzte, was noch vorhanden ist, unter Denkmalschutz gestellt, aber nicht, weil es das Beste ist, sondern weil es noch da ist. Deswegen würde ich hier dringend für eine pro-aktive Vorgehensweise plädieren.

GAM: Danke für das Gespräch.