Vertiefungsmodule SS 2025

Wahlmodul C8: Architektur- und Kunstgeschichte

Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Julian Mändl

Die im Mittelalter entstandenen Stadtstaaten der Toskana zählen zu den Höhepunkten der europäischen Urbanistik. Mit ihrer kompakten Form aus bühnenartigen Plätzen und engen Straßen und ihrer dichten Funktionsmischung stellen sie das Gegenprogramm zur aufgelockerten autogerechten Stadt der Moderne dar. Ein historisches und ein theoretisches Seminar dienen als Vorbereitung für eine Exkursion nach Florenz, Lucca, Pisa, San Gimignano und Siena (4.–10. Mai). Als Ergebnis der Analysen sollen Strukturmodelle entstehen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C8 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.728 AK Architektur- und Kunstgeschichte 1 (SE)

143.729 AK Architektur- und Kunstgeschichte 2 (SE)

143.730 AK Architektur- und Kunstgeschichte (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Wahlmodul C9: Kulturwissenschaftliche Architekturforschung

History – The Making Of. Architekturstudium entschichten

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Ramona Kraxner

Wie ist das Architekturstudium in Graz zu dem geworden, was es heute ist? Wie haben sich vermittelte Architekturbilder und Inhalte seit Beginn verändert? Ausgehend von heutigen Architektur-Studienplänen arbeiten wir uns in diesem Vertiefungsmodul Schicht für Schicht entlang der Geschichte des 20. Jahrhunderts vor. Ziel ist dabei die intensive Reflexion und Dokumentation des (Er-)Forschungsprozesses.

Bei der Recherche verwenden wir unterschiedlichste Methoden und untersuchen eine Vielzahl an Quellen: ob Vorlesungsverzeichnisse von 1900, Entwurfszeichnungen aus den 1930er-Jahren im Archiv, Lehr-Diapositive aus der NS-Zeit, Zeichensaalbücher und Interviews über die 1960/70er oder Informationen zur Situation weiblicher Studierenden. Dabei setzen wir uns mit den Entdeckungen und einzelnen Fundstücken kritisch auseinander und entwickeln aufbauend dazu stringente Erzählungen.

Zum Abschluss werden die Ergebnisse auf zweierlei Art dokumentiert: Der Recherche- und Erkenntnisprozess wird in Diagrammen visualisiert, und die Rechercheresultate zum Architekturstudium werden in Schreibworkshops in Texte gefasst.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C9 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.731 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung 1 (SE)

143.732 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung 2 (SE)

143.733 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Vertiefungsmodule WS 2024/25

Wahlmodul C7: Architektur- und Entwurfstheorie

Narrative Architecture "Design: A Metamorphosis. Franz Kafka’s Stories"

Konzept und Leitung:

Petra Eckhard, Daniel Gethmann

Narrative Architektur ist eine Architektur, die aus der Narration heraus entsteht und die selbst Geschichten erzählt. Das Vertiefungsmodul C7 Architektur- und Entwurfstheorie widmet sich der Narrativen Architektur unter dem Titel: "Design: A Metamorphosis“. Es analysiert in ausgewählten Kurzgeschichten und Erzählungen von Franz Kafka (1883-1924) deren narrative Struktur, Figurenkonstellationen, Raum-, Zeit- und Bewusstseinsdarstellungen, um daraus Entwurfsparameter zu entwickeln, die eine literarische Handlung und ihre erzählerische Vermittlung als Ausgangspunkt der Entwicklung einer Entwurfsidee setzen. Das Vertiefungsmodul führt in Techniken und Verfahren ein, wie Parameter aus narratologischen Analysen in räumliche Modelle übersetzt werden können, die – mit den Mitteln der Architektur – wiederum ihre eigenen Geschichten erzählen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C7 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.725 AK Architektur- und Entwurfstheorie 1 (SE)

143.726 AK Architektur- und Entwurfstheorie 2 (SE)

143.727 AK Architektur- und Entwurfstheorie (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

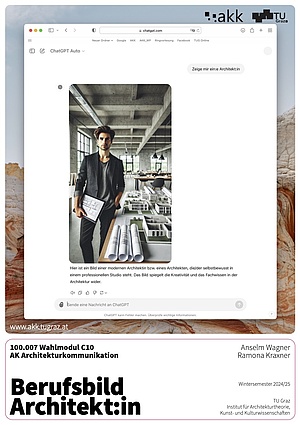

Wahlmodul C10: Architekturkommunikation

Berufsbild Architekt:in

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Ramona Kraxner

Sind Architekt:innen kreative Superstars, die rund um den Globus jetten, um in jeder Metropole ihre Signature buildings zu hinterlassen? Sind sie Sozialingenieure, die mit utopischen Wohnsiedlungen den Menschen der Zukunft schaffen? Sind sie die letzten Generalistinnen, die den großen Überblick bewahren? Sind sie Mediatoren, welche partizipative Planungsprozesse zwischen Bauherrinnen, Beamten und Nutzerinnen begleiten? Oder sind sie nachgeordnete Dienstleisterinnen, welche die optimierten Grundrisse der Projektsteuerer in hübsche Fassaden packen? Kaum ein Beruf kann auf so unterschiedliche Weisen interpretiert, gesehen und kritisiert werden wie jener des Architekten bzw. der Architektin — und kaum einer ist einem so großen Wandel unterworfen. Das Vertiefungsmodul widmet sich der Geschichte und Gegenwart des Berufsbildes und seiner Vermittlung in Theorie, Kunst und Medien. Anhand von Interviews mit verschiedenen Architekt:innen sollen aktuelle Berufsprofile identifiziert und als Berufs-Bilder grafisch dargestellt werden.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C10 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.734 AK Architekturkommunikation 1 (SE)

143.735 AK Architekturkommunikation 2 (SE)

143.736 AK Architekturkommunikation (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Vertiefungsmodule SS 2024

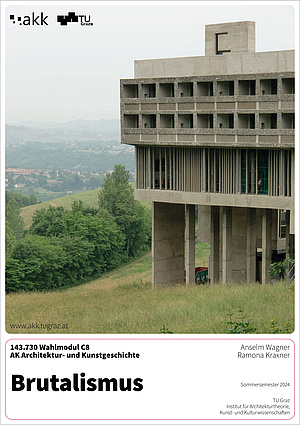

Wahlmodul C8: Architektur- und Kunstgeschichte

"Brutalismus"

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Ramona Kraxner

Kaum eine Architekturrichtung ist in der breiten Bevölkerung so verhasst wie der Brutalismus. Die etwa zwischen 1960 und 1980 errichteten, als „Betonmonster“ verunglimpften Bauten werden gemeinhin als hässlich, menschenfeindlich und im Wortsinn „brutal“ empfunden. Da ist es nur Wasser auf die Mühlen der öffentlichen schlechten Meinung, wenn mangelnde Wärmedämmung oder zerbröselnder Beton eine Sanierung rasch als unmöglich oder zumindest unwirtschaftlich erscheinen lassen. Dementsprechend populär ist es, wenn solche Bauten der Abrissbirne zum Opfer fallen. Gegenaktionen wie „SOS Brutalismus“, welche die ästhetische, sozialgeschichtliche und städtebauliche Bedeutung brutalistischer Bauten herausstreichen, stoßen zwar in der Architekturcommunity auf Zustimmung, sind darüber hinaus aber noch lange nicht mehrheitsfähig. Der Umgang mit dem Brutalismus wird uns daher in naher Zukunft zunehmend beschäftigen.

In den beiden Seminaren des Vertiefungsmoduls werden einerseits die architekturtheoretischen und kunsthistorischen Grundlagentexte zum Brutalismus und andererseits die wichtigsten Bauwerke dieser Strömung analysiert. In der Übung werden wir in Tagesausflügen in die nähere Umgebung bedeutende brutalistische Bauten besuchen, wie z.B. die Neue Mittelschule in Weiz von Viktor Hufnagl, das Pfarrzentrum Oberwart von Günther Domenig und Eilfried Huth oder das kürzlich teilweise zerstörte Kulturzentrum Mattersburg von Herwig Udo Graf. In Gesprächen mit Nutzer*innen, Denkmalpfleger*innen und Architekt*innen vor Ort sollen die spezifischen Qualitäten und Probleme dieser Bauten diskutiert werden. Eine von den Studierenden erstellte fotografische Dokumentation fasst schließlich die gewonnenen Erkenntnisse zusammen.

Wahlmodul C9: Kulturwissenschaftliche Architekturforschung

"Displaying an Architect"

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Waltraud P. Indrist

Wir begeben uns in diesem Semester wieder auf die Spuren von Karl Ilbing-Israelson, einem russisch-österreichisch-israelischen Architekten, der zwei Mal in seinem Leben emigrieren musste: einmal nach Graz, um Architektur studieren zu können, und ein zweites Mal nach Haifa, um Antisemitismus und Ausgrenzung zu entgehen und mit seiner Familie zu überleben. Wie lässt sich Karl Ilbing-Israelsons Geschichte in einen lebendigen Ausstellungsraum übersetzen? Kulturwissenschaftliches Forschen und Ausstellen von Leben und Werk dieses Architekten stehen im Zentrum dieser Vertiefung.

Die Teilnehmer*innen beschäftigen sich zunächst jeweils mit einem konkreten Artefakt, einem Objekt aus Leben und Werk des Architekten (Plan, Foto, Postkarte etc.) und ergründen dessen Geschichte, Materialität und Identität. Dieses wird dann in ein dreidimensionales Ausstellungs-Modul integriert. Mithilfe der Ausstellungsgrafik sowie Ausstellungsarchitektur setzen wir in der Folge unser gemeinsam erarbeitetes kuratorisches Konzept um. Im Juni 2024 soll die Schau im Universalmuseum Joanneum eröffnet werden.

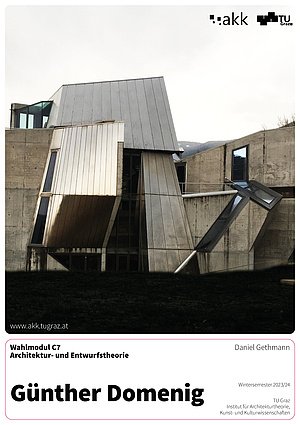

Vertiefungsmodule WS 2023/24

Wahlmodul C7: Architektur- und Entwurfstheorie

Günther Domenig

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C7 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.725 AK Architektur- und Entwurfstheorie 1 (SE)

143.726 AK Architektur- und Entwurfstheorie 2 (SE)

143.727 AK Architektur- und Entwurfstheorie (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Wahlmodul C10: Architekturkommunikation

Dwinsk/Graz/Haifa. Eine raum-zeitliche Collage

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Waltraud Indrist, Ramona Kraxner

Wie lässt sich die Biographie eines Architekten erfassen, dessen Leben sich zwischen Dwinsk, Graz und Haifa aufspannt? Allein diese drei kulturell und geographisch so verschiedenen Orte spiegeln eine raum-zeitliche Fragmentiertheit wider.

Im Zentrum unserer Auseinandersetzung wird der russisch-österreichisch-israelische Architekt Karl Ilbing stehen. Dieser absolvierte, da er in seinem Herkunftsland wegen seiner jüdischen Herkunft nicht studieren durfte, in Graz sein Architekturstudium und arbeitete anschließend hier an Projekten für Geschäftsgestaltungen und Einfamilienhäuser. Wegen antisemitisch-rassistischer Anfeindungen emigrierte er 1934 noch rechtzeitig nach Haifa in Palästina/Israel, wo er seine Architektentätigkeit weiterführen konnte.

Im ersten Teil recherchieren wir zu den baukulturellen und gesellschaftlichen Kontexten des Architekten in Dwinsk, Graz und Haifa. Dazu werden wir die Möglichkeit haben, mit österreichischen und israelischen Expert:innen und Nachkommen des Architekten selbst diskutieren zu können. Davon ausgehend werden Narrative entwickelt, die wir dann im zweiten Teil visualisieren.

Nachdem Biographien und historische Kontexte nie als Ganzes erforscht und vermittelt werden können – und sie immer bruchstückhaft und fragmentarisch bleiben – werden wir mit dem künstlerischen Mittel der Collage experimentieren. Die Collage bietet dabei die Möglichkeit, „Realitätspartikel“ miteinander in Beziehung zu setzen, (scheinbar) Nichtzusammengehörendes und Widersprüchliches zu integrieren und komplexe Inhalte fassbar zu machen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C10 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.734 AK Architekturkommunikation 1 (SE)

143.735 AK Architekturkommunikation 2 (SE)

143.736 AK Architekturkommunikation (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Vertiefungsmodule SS 2023

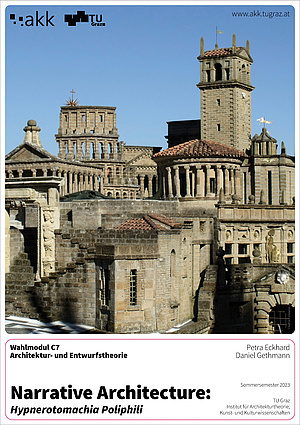

Wahlmodul C7: Architektur- und Entwurfstheorie

Narrative Architecture "Hypnerotomachia Poliphili"

Konzept und Leitung:

Petra Eckhard, Daniel Gethmann

Das Vertiefungsmodul C7 Architektur- und Entwurfstheorie analysiert Narrative Architektur als eine Architektur, die aus der Narration heraus entsteht und die selbst Geschichten erzählt. Sie leitet ihre Formensprachen aus dem narrativen Verlauf einer Erzählung ab, indem sie Verfahren der Narration und literarische Elemente in die Sprache der Architektur übersetzt. Die Kategorie des Fiktiven, die jeder literarischen Erzählung zugrunde liegt, ermöglicht es der Architektur, die Grenzen einer räumlichen Realisierung bewusst zu überschreiten und das Visionäre des Entwerfens wieder stärker in den Vordergrund zu stellen.

Das Vertiefungsmodul zur Narrativen Architektur widmet sich im Sommersemester 2023 insbesondere dem rätselhaften Roman Hypnerotomachia Poliphili (1499) als Entwurfsgrundlage und analysiert exemplarisch seine bauliche Umsetzung durch den Mailänder Architekten und Bühnenbildner Tomaso Buzzi (1900-1981) im italienischen Montegiove. La Scarzuola, der Gebäudekomplex, der zwischen 1958 und 1978 rund um eine mittelalterliche Klosteranlage entstanden ist, war von Buzzi als gebaute Stadtutopie – als „Città Ideale” – konzipiert, in der die komplexe Traumerzählung der Hypnerotomachia Poliphili mit ihren phantastischen Figuren, exzessiven Architekturphantasien sowie sprachlichen Verwirrspielen konkrete architektonische Gestalt annimmt und damit die Grenzen von geträumter, erzählter und gebauter Form verschwimmen lässt.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C7 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.725 AK Architektur- und Entwurfstheorie 1 (SE)

143.726 AK Architektur- und Entwurfstheorie 2 (SE)

143.727 AK Architektur- und Entwurfstheorie (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

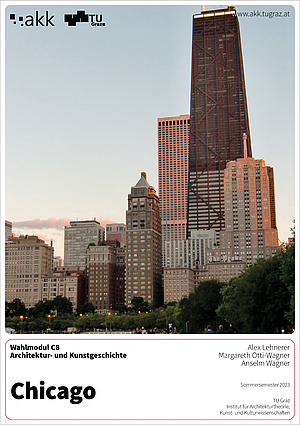

Wahlmodul C8: Architektur- und Kunstgeschichte

Chicago

Konzept und Leitung:

Alex Lehnerer, Anselm Wagner, Margareth Otti-Wagner

Chicago, die „Geburtsstadt der modernen Architektur“, liest sich wie ein offenes Buch der Architekturgeschichte. Die Metropole im mittleren Westen der USA lebte davon, wie in einem Palimpsest das Alte wegzuradieren und radikal Platz für Neues zu schaffen. Von dieser Dynamik zehrt Chicago bis heute und so entstanden in jeder Dekade bahnbrechende Bauwerke. Das Vertiefungsmodul untersucht die Architekturgeschichte der „windy city“ von der „Chicago School“ des späten 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, analysiert ihre Einbettung in die Stadtgeschichte und setzt sich mit ihren herausragenden Protagonisten wie Louis H. Sullivan, Daniel H. Burnham, Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe, Bertrand Goldberg, SOM oder Jeanne K. Gang auseinander. Auf die theoretische Beschäftigung in Form von Referaten und Textlektüre folgt eine einwöchige Exkursion.

Im Seminar „AK Architektur- und Kunstgeschichte 1“ (Leitung: Alex Lehnerer) geht es um Chicago und die moderne Veränderung der Metropole, welche weder auf institutioneller Planung noch basisdemokratischer Teilhabe, sondern auf der subversiven Energie Einzelner beruht. Ohne deren individuelle Initiativen wäre Chicago nur irgendeine Stadt unter vielen im Mittleren Westen. Ob Ingenieur, Ganove, Kapitän, Politiker, Immobilienentwickler oder Architekt, alle produzierten zweifelhafte Tatsachen, die in der Folge zur akzeptierten, oft gefeierten, aber heute unvorstellbaren Wirklichkeit der Stadt wurden.

Das Seminar „AK Architektur- und Kunstgeschichte 2“ (Leitung: Margareth Otti-Wagner) ist den Wolkenkratzern von Louis H. Sullivan gewidmet, die eine neue Architektursprache einführten, von denen später aber viele der gewinnorientierten Stadtentwicklung zum Opfer fielen. Der Fotograf Richard Nickel dokumentierte in den 1960er Jahren viele der heute zerstörten Bauten und initiierte Proteste zu deren Erhaltung. Dadurch wurde die Aufmerksamkeit der Stadt und ihrer BewohnerInnen auf ihr architektonisches Erbe gelenkt und so viele frühe Bauten in Chicagos downtown erhalten. In der Lehrveranstaltung wird anhand dieser Aufnahmen von Chicago das Medium Fotografie als stadthistorisches Dokument und Medium des Architekturaktivismus analysiert.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C8 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.728 AK Architektur- und Kunstgeschichte 1 (SE)

143.729 AK Architektur- und Kunstgeschichte 2 (SE)

143.730 AK Architektur- und Kunstgeschichte (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Vertiefungsmodule WS 2022/23

Wahlmodul C9: Kulturwissenschaftliche Architekturforschung

camp / town. Eine problematische Verwandschaft?

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Waltraud Indrist

Die großen Flüchtlingscamps der Gegenwart für 100.000 Menschen oder noch weit mehr werden oft als instant cities bezeichnet. Town und Zaun haben gemeinsame sprachliche Wurzeln, und in der römischen Antike wurden Militärlager und Stadt nach denselben Prinzipien geplant. Was unterscheidet aber eine moderne Stadt von einem Lager? Wo verlaufen Grenzlinien zwischen beiden und wo gibt es womöglich Schnittmengen?

In diesem Vertiefungsmodul nehmen wir die offensichtliche Verwandtschaft zwischen Lager und Stadt – camp und town – in den Blick und ergründen die Problematiken dieser Beziehung. Es geht uns um Fragen nach Grenzen und Schwellen, nach (politischen) Verteilungen, Lenkung und Kontrolle von Bewegungen von Menschen im Raum, nach eingeschriebenen gesellschaftlichen Normierungen, Hierarchien und Ungleichheiten, nach der organisatorischen Bedeutung und Trennung von Funktionen, der (Er-)Schließung sowie der Inklusion und Exklusion.

In den Seminaren des Moduls lesen und diskutieren wir gemeinsam Schlüsseltexte zu Theorien des Lagers und der modernen Stadtplanung und erarbeiten eigene Texte zu ausgewählten Themen. In der Übung wiederum widmen wir uns konkreten Beispielen. Dabei untersuchen wir zeichnerisch Plangraphiken (Lagerpläne, Stadt- und Siedlungspläne) und übersetzen unsere Analysen daraus in anschauliche Diagramme. Zwei eintägige Exkursionen (zu einer modernen Gartenstadt in Linz und zu einem ehemaligen Flüchtlingslagerareal aus dem Ersten Weltkrieg) geben Gelegenheit, Planung, Umsetzung und Nachwirkung an Beispielen vor Ort zu vergleichen. Die Ergebnisse des Moduls fassen wir in zwei, von uns selbst gestalteten Booklets zusammen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C9 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.731 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung 1 (SE)

143.732 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung 2 (SE)

143.733 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Wahlmodul C10: Architekturkommunikation

SOS Grazer Schule – Ausstellung HDA

Konzept und Leitung:

Margareth Otti-Wagner, Anselm Wagner

Die Grazer Nachkriegsmoderne hat international viel Aufsehen erregt. Hier ist insbesondere die Bauepoche zwischen ca. 1960 bis in die 1990er Jahre hervorzuheben, die unter dem Begriff „Grazer Schule“ bekannt wurde. Die Bauten aus dieser Zeit wurden weit über die Grenzen Österreichs hinaus wahrgenommen und besitzen nicht nur in Fachkreisen eine Art Kultstatus.

Allerdings sind viele Bauten aus dieser Zeit derzeit in Gefahr, durch unsensible Umbauten oder Abbruch zerstört zu werden. Anselm Wagner und Sophia Walk leiteten im WS 2020/21 eine Projektübung, bei der eine Liste von 125 schutzwürdigen, aber nicht unter Denkmal- oder Altstadtschutz stehende Grazer Bauten zwischen 1945 und 2000 erstellt und in Form der Zeitung „SOS Grazer Schule“ veröffentlicht wurde. Zwei der darin dokumentierten Bauten sind mittlerweile bereits zerstört, bei mindestens zwei weiteren ist dies noch dieses Jahr geplant.

Um eine breitere Öffentlichkeit für die Bedrohung der jüngeren Architekturgeschichte zu sensibilisieren, soll zwischen März und Mai 2023 im HDA die Ausstellung „SOS Grazer Schule. Epochemachende Bauten in Graz und der Steiermark in Gefahr“ stattfinden. Zu sehen sollen ca. 15 Bauwerke sein, die entweder nachweislich gefährdet oder durch Umbauten bereits beeinträchtigt oder zerstört worden sind. Dazu zählen u.a. das Studentenwohnheim Hafnerriegel der Werkgruppe Graz, das Forschungs- und Rechenzentrum der VOEST-Alpine von Eilfried Huth, das Straßenbahn-Wartehaus Mandellstraße von Irmfried Windbichler u.v.m. Ziel des Vertiefungsmoduls „Architekturkommunikation“ ist es, diese Ausstellung zu konzipieren und zu gestalten.

Bei den von Anselm Wagner geleiteten Seminaren sollen einerseits die Geschichte der „Grazer Schule“ vermittelt, andererseits Kriterien zur Bewertung von Bauwerken des späten 20. Jahrhunderts erarbeitet werden. In der von Margareth Otti-Wagner geleiteten Übung geht es um die Kuratierung und konkrete gestalterische Umsetzung der Ausstellung.

Nach Absolvierung des Vertiefungsmoduls „Architekturkommunikation“ sollen die Studierenden über Bewertungskriterien der jüngeren architektonischen Erbes verfügen und auch in der Lage sein, das Medium Ausstellung für die Vermittlung dieser Kenntnisse auf gestalterisch anspruchsvolle Weise einzusetzen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C10 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.734 AK Architekturkommunikation 1 (SE)

143.735 AK Architekturkommunikation 2 (SE)

143.736 AK Architekturkommunikation (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".